不用说,大多数人都听过“禅”这个字,但似乎懂了,又似乎没懂。

有朋友留言问,“禅究竟是什么?”

这个问题问得非常好!估计这应该是困惑过很多人的一个问题。

“禅”是一个含义丰富的概念。但我有个独特发现:我认为更关键更特别的是,禅是一个生长型的概念,“禅”这个字也是一个生长型的汉字。

抓住了这个特点,我们就能非常简洁明了地弄懂“禅是什么?禅究竟是什么?禅如今是什么?”这三个层层递进的问题,也是禅的三个层面。

下面我通俗、有趣地梳理一下这个“禅”。

禅是什么?只要是稍稍读过书的中国人,可能都知道一个耳熟能详的禅宗典故,六祖慧能用偈语“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”打败了神秀的偈语是“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃”。然后慧能以獦獠之身成了禅宗六祖,并开启南屯禅宗,以顿悟法门打出一片佛门新天地。

这个故事尤其是顿悟的出現,让人觉得禅是一个很神秘、很玄妙的东西,禅由是也成为一个有吸引力、可以尝试去参的一个东西,也知道禅是需要参的、很难悟的一个东西。

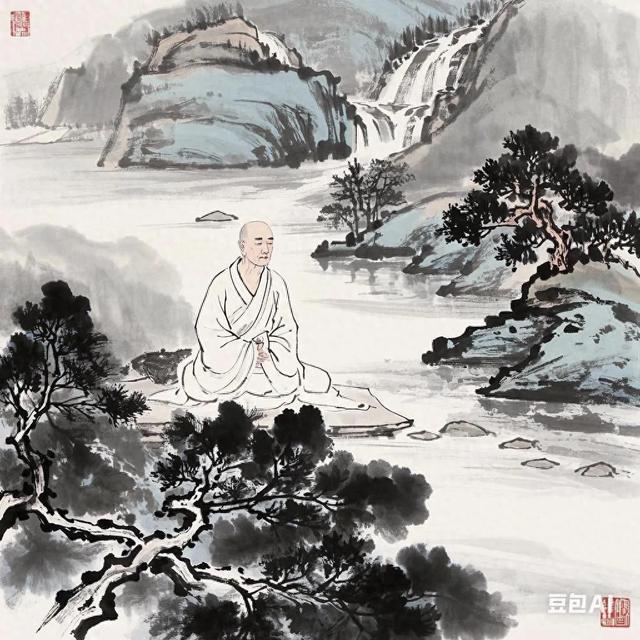

如果我们查下度娘什么的,得到“禅”的名词解释是这样的:在宗教尤其是佛教语境中,“禅”是“禅那”(梵文:Dhyāna)的简称,是一种修行方式。通过静坐、冥想,让内心安定,排除杂念,专注于对佛法的体悟,比如僧人在禅堂打坐参禅。

一般人也会接受这个定义:禅是个舶来品,禅是一种与宗教相关的行为或仪式。

但真的是这样的吗?或仅仅是这样的吗?

有了这个定义,知道了这个概念,其实我们还是不能确切的了解“禅”究竟是什么东西。

那么———

禅究竟是什么?首先我们来查查“禅”这个字的起源。

“禅”字的起源可以追溯到中国古代先民时期。根据《说文解字》的记载,“禅”字最早见于距今约1800~2000年的东汉时期,其本义是祭天的意思,即封土为坛,除地为墠(场地)。

也有观点认为“禅”字在先秦时代就已经存在,并被华夏先民所使用,尤其是尧帝被认为是“禅让”制度的创始人,这可能是“禅”这个字的鼻祖和创始人。

这两种说法,禅都与“天”有关,从字义看,禅表示祭天求神、免于战乱、赐予和平安宁的意思;从字形看,禅字形象体现为一个人以跪伏的谦卑姿态、以干净的身心,与天交流。

随后,“禅”字在古代哲学体系中尤其是与道教有所关联,并逐渐丰富内涵,与清心净虑、洞察本真、感悟天道等概念相关起来。

于是,也可查到禅的另一种定义:禅,是一种基于“静”的行为,源于人类本能,经过古代先民开发,形成各种系统的修行方法,并存在于各种教派。

那么,禅原来是中国固有自生的,不是舶来品?是,也不是。

在佛教传入中国后,“禅”的概念被用来表示一种修行方法,旨在通过深度的冥想与思虑,澄澈心性,超脱尘世烦恼。

问题来了,那用“禅”来翻译“禅那”是意译?还是音译?如是意译,则表示禅在中国早有,如是音译,则表示佛教传来。

现在被普遍认证并接受的观点是:禅”(梵文:Dhyāna)是兼具意译与音译的一个词。

这个结论很重要,因为这个结论不仅回答了禅为何兴盛于东方泛中国文化圈的深层缘由,还回答了禅与中国人思维方式为何如此契合?更回答了禅这个概念还在继续生长的原因。

下面转述分析用“禅”字翻译佛教术语“禅那(梵文:Dhyāna)”时为何兼具音译和意译的成分。分析如下:

1. 音译的起源

“禅那”是音译:梵文“Dhyāna”(巴利语:Jhāna)原意为“冥想、静虑”。早期汉译佛经时,译者采用音译方式将其译为“禅那”(如东汉安世高译《安般守意经》),取梵语音节的近似发音。

用禅来翻译的这个翻译者是个翻译天才,后文会说。

后缩略为“禅”:随着佛教在中国的传播,“禅那”逐渐简化为单字“禅”。这一简化仍以音译为基础,因“禅”的古汉语发音(如中古汉语拟音:dʑjen)与梵文“Dhyāna”的首音节接近。

2. 意译的融合

“禅”的汉字本义:在佛教传入前,“禅”在汉语中多指“祭祀天地”或“禅让”,敬天的姿式状态与冥想的形态心态相关,因此天才的译经者有意选择了这一字形,赋予其新义。

赋予佛教内涵:随着佛教本土化,“禅”逐渐与“静虑”“止观”等意译概念结合。例如,唐代玄奘提出“五不翻”原则,对含义深奥的词汇保留音译,但会通过注释补充意译(如将“禅”解释为“静虑”)。因此,“禅”在音译基础上逐渐承载了意译的内涵。

这是禅的第一次生长。

3. 历史演变与语境

早期以音译为主:汉魏两晋时期,“禅那”主要用于音译,强调其外来性。

隋唐后意译增强:随着禅宗兴起,“禅”脱离单纯音译,成为涵盖“顿悟”“心性”等复杂哲学概念的术语(如《六祖坛经》)。此时,“禅”已从音译符号演变为融合中国思想的意译概念。

上述观点在学术上获得了支持。语言学家季羡林指出,“禅那”既是典型的音译,但又兼顾禅的本义和字形寓意,中国文字是具有形像性的。后世“禅”在长期使用中“汉化”为音意结合体。

佛教学者印顺法师也认为,汉译佛经中“禅”既有音译的源头,又因与中国道家“坐忘”等概念交融,形成独特的意译内涵。

所以我们知道“禅那”在梵语中有“静虑”“思维修”的意思。在翻译过程中,选择“禅”字,是因为“禅”有“静思”的含义与之较为契合。古代翻译者经过考量,用这个能够体现其核心意义(让内心安静下来进行思维修习)的中文词汇来翻译,方便中国的信众理解佛教中的这种修行方式。

“禅”字在佛教中的使用也经历了演变。唐代以后,“禅”的汉译意思包括“静虑”、“思维修”、“弃恶”、“功德丛林”等。

佛教创立后,禅被援用为一种主要的修持方法,并在印度河流域文明时代就已经有瑜伽坐冥想的实践。两汉之际,印度佛教传入中国,禅的概念也随之传入并在中国化佛教内部广泛使用,形成了独特的禅宗、禅寺、禅学等词汇。

因此,我们对“禅究竟是什么?”可以触摸了,中国人对中国的字总是最易理解和感知的,大概因为思维方式本原一致吧。

在佛教中,禅宗是一种重要的修行方法。达摩祖师渡海东来,传佛心印的禅宗法门,标志着中国初有禅宗的开始。六祖惠能提出的“吾宗以直指人心,见性成佛,不论禅定解脱”的思想,使禅宗超越了宗教范畴,成为中国古代思想、文化的重要组成部分。

这是禅的第二次生长。

禅如今是什么?“禅”字最初是“禅那”的音译缩略,但在佛教中国化过程中,逐渐融入“静虑”“心性修养”等意译内涵。因此,它既是音译的产物,也是意译的发展,体现了汉语吸收外来文化时的灵活性与创造性。

东方思维的这种灵活性与创造性,会继续让禅生长。被中国思维异化和同化的禅继续发挥它的破坏与创造的力量。

禅的本质或许在于其解构性——它不断消解任何固化的定义。当我们在追问“禅是什么”时,禅早已化为赵州禅师脚下的草鞋、临济义玄手中的锄头,在具体的生活境遇中显现其不可言说的真谛。这种动态的未完成性,恰是禅保持生命力的根本。

禅在对抗尘世生活的过程得以普及传播,并被知识分子发扬光大。更多地渗透到文化和人们的日常生活领域。

如今,在文化层面,“禅”也代表一种生活智慧和人生境界。它体现了对简单、自然的崇尚,人们在平凡生活中寻找宁静和自由,不被外界的功名利禄所束缚,像古代文人在山水之间体会到的禅意,追求心灵的自在超脱。

至于日本的茶道、花道什么的,只是与禅关联的一个生命货生活仪式罢了。其实从禅的本质来看,已经有点远离“禅”的真义了,因为着相了。但对普通人来说,这个能让人平静、让人解压,就当作是禅,也无可厚非。

最后,关于“禅是什么?禅究竟是什么”,这个问题本身或许就暗含了禅宗思想的某种悖论。禅宗强调“不立文字”,认为真理无法通过语言完全传达,但历代禅师又留下了大量公案、语录与诗偈。这种矛盾性恰是理解禅的关键。

我们也学究一下,从三个维度来对禅的做一个深层次梳理,了解了禅的递进,我们就会清楚地知道“禅如今是什么?”。

1-历史维度:禅的演变与解构

禅宗虽以达摩为初祖,但真正形成独立宗派是在六祖慧能时期。其革命性在于对传统佛教的消解:

反仪式化:马祖道一拆毁佛殿,赵州禅师“吃茶去”,破除对形式主义的执念;

反经院哲学:德山宣鉴烧毁《青龙疏钞》,主张“见性成佛”超越文字思辨;

反权威崇拜:丹霞天然劈木佛取暖,揭示对偶像的执着恰是修行障碍。

2-认知维度:禅的思维范式

禅宗通过非线性逻辑打破常规认知框架:

悖论系统:百丈怀海“不昧因果”破除二元对立,既非宿命论亦非自由意志;

顿悟机制:香严击竹的瞬间开悟,揭示认知飞跃的本质;

时空重构:云门文偃“日日是好日”,瓦解线性时间观。

3-现代性维度:禅的异化与重构

当代语境中禅的嬗变与俗化,可以思考一下,但值得警惕,因为大众对高维东西的消解力非好事、或也非坏事。

消费主义禅:互联网时代将禅修商品化。

心理学化倾向:将坐禅简化为减压技术,消解了其宗教意义和哲学价值。

生态禅学转向:道元禅师“山川说法”思想与深层生态学对话。

读完此文,我们从概念上知道了,禅原来如此。

但正如禅不立文字、直指本心,我们如未按正法修行,我们仍然不知道“禅是什么?禅究竟是什么?”只有我们修行到了那个境界,我们发现了禅境的极美、感知了无上的愉悦,我们就知道了原来“禅在这里。”

要参禅,先读诗吧。