以文字纪实,以对话启发。

这里是《建筑档案》对话现场!

重庆大学建筑城规学院副教授、建筑系副系主任

重庆悦集建筑设计事务所 联合创始人

田琦

“田琦”这个主体,首先是作为建筑师的身份,其次是建筑学专业的教师,同时也是一位人文地理摄影师。在这种多重身份之中,建筑似乎成为了他的一条若隐若现的主线。

跟随田琦老师登上了重庆的“远山”,在“远山有窑”,有远山,有窑,是一种“裸露的神色”。此次对话似乎就发生于“曾经那个具有少年感”的时代里,是一种关于灵魂的炙热。或许,我们都曾经历过野性的召唤。在“自我”与“约束”之间,依旧可以带着自己的“人字拖”和“牛仔裤”,执念一份目的之外,认真的自由。

非静止的建筑

“改变”或许才是常态

在传统的建筑学观念里,建筑是一种静止的艺术存在,自构、凝固、稳定,但某种意义上说,“改变”或许才是建筑本质的常态,它是鲜活的、动态的、演变着的。

于我而言,对城市与建筑的观察不是快门定格下的的片段式瞬间,而更像是厚厚一本不同时间、不同人物、不同事件下的影像集,那些变化差异间隐藏的线索脉络以及建筑与人不可预知的交集互动,是最吸引我的,也是我想表达的。

田琦在远山有窑施工现场和业主老刘的交流

我所做的一些设计就是在尝试捕捉“改变”,实现“改变”,这种改变可能是自身的,也可能是对外界的;可能是物理空间的,也可能是对人的改变:

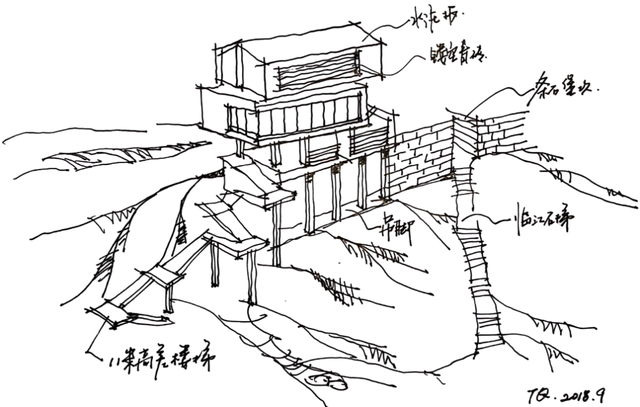

远山有窑,以现代生活的有机融合作为功能更新思路去解决生计延续和传承技艺的问题,形成集陶艺体验、休闲咖啡、团建沙龙等功能为一体的复合乡村公共空间;

远山有窑

沙金小学改造,借用原有废弃的本体空间串联起历史的记忆与当下人们的体验,从乡村小学到历史展馆,是教育的另一种传承延续;

沙金小学改造前

改造后的沙金小学

寺下山隐,保留传统土墙三合院,新建玻璃体量横亘其上,演绎乡土与现代、旧与新之间的对话;

寺下山隐民宿

三胜车渡服务站,重新唤醒车渡这一即将消逝的老城记忆,为三土两岸的复兴提供了契机,以点连线,以线带面去带动区域发展;

嘉陵江边的三胜车渡服务站

磁器口公共服务中心,思考的是似乎已经形成范式的行政类办公建筑如何能更加开放,与周边居民的日常相结合创造具备“不确定性”的模糊空间。

磁器口公共服务中心(建设中)

偶然中的必然

只要出发,就会到达

“大多时候的选择都不会是功利的,可以盲目地走走,做老师,就做一个老师,做摄影,就四处走走拍拍照片,做建筑,就好好做建筑,不用太复杂,但都需要认真”

我当时就业的选择等同于“没得选择”,本科时我的成绩还不错,也符合保送研究生的条件(那时候一个年级共有5个保送名额),但作为交换需要跟学校(重庆建筑大学、后合并为重庆大学)签定5年的合同,读完研究生之后,得当够5年老师才可以选择离开。

在读研之前,我并没有计划过未来的路,更谈不上宏大的人生规划,但至少从我的性格预期来说,我并没有想过当老师。

90年代初代表建筑学院两次获得校足球联赛冠军,图为1995年夺冠合影(右下二为田琦)

五年后,我并没有离开学校的原因大致有两点:第一,虽然我不敢说自己百分百的热爱教育职业,但在学校里面总是和学生们在一起,心态也总会保持一种新鲜而年轻的状态;第二,老师这个职业,时间上会相对比较自由,起码在那个时候有不少自己能够把控的时间,这是我认为最宝贵的一点。所以,就算现在给我一个设计院的职务,我想我也无法习惯朝九晚五的生活(笑,当然也没人给我)。

适应当老师的状态以后,除了上课、备课之外,其他的时间基本上都属于自己。在20年前,中国依旧处于“建设量”飞跃的时代,论酬薪,作为大学老师是没办法同建筑师相提并论的,而对我来说,能够享受时间和空间上的自由则更有吸引力。

2014重庆大学香港大学联合课程设计

作为一个高校老师的成就,可以分很多种,那时,我并没有明确地把毕业后几年可以评副高,几年评正高作为一个职业目标,也不像现在要发多少篇SCI,多少篇核心,做多少科研的种种压力。

作为一名老师,我有自己的评价标准,首先要教好书,能够带出成果,让学生成长。去年,我参与的设计项目接连获得了几个奖,但更令我引以为傲的或许是,这些年我指导学生参加的各类设计竞赛,差不多有将近100个在国内、国际获奖,虽然并没有一一统计过数据,但我估计作为指导老师这样的获奖量在全国高校应该能排前三。

2021年指导学生竞赛部分获奖证书

我参与指导的竞赛分为两种:一种是我现在正在带的,比如三年级的课程设计,这个阶段是学生比较有创作激情的时期。我们会把个别符合教学主题的竞赛放到课题里面,相当于老师组织学生参赛,学生又把它作为一个课程设计,这样付出的更多,成果也更有深度;

第二种是自愿参加竞赛的学生找你做指导教师。我们曾多次参加的全国建筑学专业作业评优、教案评优,学院会把最好的作业分年级选出来拿到全国评奖,我指导的学生也多次获奖。教案反映教学水平,重大从一年级到毕业设计得所有教案全部都获得了优秀教案,能够做到这一点的学校,全国应该不超过三个吧。这其中,我作为第一负责人的教案获奖就有三个,这是我为之自豪的。

居住建筑课程设计,获2021“中国人居环境设计学年奖”金奖、2021“第十九届亚洲设计学年奖”金奖,作者:高嘉婧 王迟,指导教师:田琦

居住的可能性课程指导教师合影 2015年

当老师的成就感跟建筑设计的成就感,如果两者能够兼顾,当然是最好不过。虽然我一直认为作为设计师的成就或许更重要,但在那个时期,没有那么多实践机会,或者有了机会并没有把握住。

当然,一个老师能指导许多学生在设计竞赛获奖,或许说明老师本身的设计理念、设计水准和思维方式有些独特之处。竞赛不光是最后图面的东西,场地选址、概念出发点甚至是给设计命名,不少方案我都会深度参与。现在我做的一些创作实践,有些正是把当初在指导设计时的一些理念和愿景,找到某种恰当的建造与表达方式予以实现。

大一的水彩画(右一),劳保皮鞋和牛仔裤是同学提供的

我不太会因为想得到某种成就感而去做一件事情,如果选择去做一定是源于对这件事情的兴趣和喜爱。比起很多人的经历,看起来像是我醒悟晚了,或者是融入某些体制晚了,但我不这么认为。每个人的付出,无论是专业领域还是边界爱好,在不同方面都希望能得到一种认可和回馈。

那些年,我的出行记录,我用自己的方式去进行的创作,前前后后在人文地理和旅游类杂志上登出来的文章将近有20篇,包括《中国国家地理》、《华夏地理》、美国《国家地理》中文网、《城市地理》等,还有天涯上论坛里那些几十万阅读量的帖子。

东京街头

而这些看似不那么“建筑学边际”的成绩,正是我最珍惜的过往和回忆,有那么一段时间,在我新浪微博主页的签名上是这样一句话——“只要出发,就会到达”。

给既有建筑改造课题选址

和学生一起进行田野调查

拿起相机

通过镜头看见生活

“镜头下正在泛滥的城市生活,会吸引着你,用一种相对优雅的方式靠近,城市也是如此,那种“野生的城市痕迹”,和“没有被准备的生活热情”,通常会在镜头面前跳出来,让你靠近。照片里流淌的人间画像,自然而细腻地记录着那一点一滴的变化。”

从2001年开始,我和朋友们背着帐篷,在重庆周边到处游玩,随之也就开始了摄影。老师们都会有寒暑假,有许多可以自由支配的时间。或是因为我喜欢旅游,总爱到处走走转转,才喜欢上以摄影来传递和表达自己。

现在忙起来了,有学校的事、教学和管理的事,还有事务所的事,但作为不同年龄的不同阶段,我觉得这种状态也还好。如果一定要说不尽人意的地方,就是背上更多责任后,好像很难脱身去进行一段长时间的旅行,这几年我除了开会、出差以外,基本上没什么真正意义上的旅行。

独立大街,伊斯坦布尔,田琦

说到设计,有人评价我是厚积薄发,我觉得这太文绉绉了。我对建筑的理解,是能把建筑和人的实际需求紧密关联在一起,或者说我愿意站在建筑师角色以外的视角去看待建筑,这样一种状态,或许正和我近10多年的“不务正业”有着密不可分的关系。

这些年,我一直在拍照游走,进行人文记录和创作。在不少人眼里,这算是不务正业的,因为我被框定在高校教师的身份里,大家会对我有所要求。评价一个体制内的人往往是通过他所处的级别,并不会从人的视角来恒定他级别变动所需的付出或痛苦。财富和权利,是传统思想中存有的一种刻板人生价值,大多数时候也往往会以此来衡量一个人的成就。不可否认,在更高的平台将会拥有更多的资源和更高的话语权,但如果以此为目的,仅将钱与权作为价值体现,我觉得这一定有问题的。

海口骑楼老街,田琦

如果没有当年的不务正业,没有获得看问题的不同视角,就不会有如今的果。最后怎么开花结果,有时候也需要一种运气。

我喜欢在重庆的夏天穿着短裤、人字拖做摄影的状态,直到现在,我也没有一套完整的西装。除了在学院和大家上台表演以外,我没有打过一次领带,因为这会让我觉得不舒服。这样的过程,对于很多人来说会很煎熬,煎熬不是来自于你认为自己应该怎么样,而是来自于外界对你的评价。就如同在同学聚会时,别人会说你不务正业、每天都在玩不怎么做项目,要么说你怎么成天就忙着挣钱,不搞研究……这些来自周围的声音多多少少会使你怀疑自己。因为大家会觉得你不是一个合格的社会人,似乎人就应该挣钱,就应该为了名利、为了家庭去做一些“正事”,而不务正业恰恰在这个范围之外。

之前跟何智亚老师聊天,他也聊到了“不务正业”这个词。他当时是公务员,基本上每个月都把钱用来买胶卷,自己找个暗房拍照片。我读研究生的时候看到何老师拍的四川古镇系列,对我影响还是很大的。从喜欢的拍摄题材来说,我与很多人都有相似的经历,一开始拍风光、拍人像,到后来,起码对于我来说,发现我真实愿意拍并且拍的最多的还是“人文”。

《磨心坡——即将消失的煤矿》组图,田琦

从一定意义上来说,“工业”并不能代表全部的重庆。一方面来说,现在的重庆呈现出复杂的多面性,已经成为了多样的范本。另外一方面说起来比较可悲,曾经重工业时代的痕迹、大量三线建设的工业遗存,在主城区已经消失殆尽了。

当时我发表在华夏地理的文章也是为了呼吁人们要看到还有这么多有价值的东西在这里,这种价值不是指一块地能拍出多少钱的价值,而是一种长远的价值。想起了这么一件事,去年作为历史文化名城的专家去到铜元局这个老厂区遗存的家属区走了一天,当地政府希望对保留多少、拆多少、卖多少有明确的专家意见。我的观点之一就是经济账绝不只算目前,也不是算一亩地卖多少钱,而是要多从历史文化价值等多方面去考量,能保留的就该尽量保留,更多的思考应放在如何活化更新上。今年关于这个片区的概念性投标已经结束,很欣喜的看到政府尽可能的保留了最大的范围。

老工业遗存之重庆特钢厂

每个人都有自己的目的地,比如有些建筑师出行的目的就是看建筑,看大师的作品。我选择目的地的时候,有个重要前提是看关于这个地方的人文题材多不多。也许我的人文视角会更狭隘一点,围绕着我的镜头语言里的人文触点。我喜欢捕捉人在某一种特定场所、环境下的状态,而不是仅去拍一个很斑驳的、充满质感的人像,毕竟我还在建筑专业范畴里,我认为这是人在城乡环境中和生活状态相关的镜头语言下的表述。

前几天给学生上“城市观察与建筑摄影实践”创新课时,我特意介绍了何藩的作品。照片中的年代感无需赘述,那种状态只在那个年代存在。他的画面很少单独的去描述人本身的状态,而是将人的状态与城市背景、市井生活相融合,我对这样的东西最感兴趣。

华人摄影大师何藩作品

王福春是一位持续用镜头来关注百姓生活的摄影师。从1978年开始,他用镜头持续记录了列车车厢里中国百姓的生活百态,映射出时代的变迁,形成了中国当代纪实的经典作品《火车上的中国人》。

《火车上的中国人》,王福春

斯里兰卡的绿皮火车很拥挤,各种各样的人都在里面,样本特别丰富。有抱着小孩和旁边的人聊天的状态,有眼神凝重,若有所思的状态,也有在两节车厢之间弹着吉他欢唱的状态,这时我会觉得火车再开慢点都没问题,整个车厢里的人都处于一种最自然且属于他们原本的状态。

《绿皮火车上的锡兰人》,田琦

再如我之前特意去拍过海南的白马井,白马井在那以前基本上没有什么相关网络报道,它最大的特点是“女人的世界”,是女人的渔村。海南的男人冒着极大危险出海捕鱼,所以男人当从海上把鱼捕回来之后,在这个市场里,无论是把鱼获从船上抬下来的力夫,还是所有贩鱼的商家,或是去讨价还价买鱼的,都是女人。

这对我来说是非常大的“题材诱惑”。那时旁边的白马井大桥还没修,早上要4点多起来,5点多去坐海船,颠着到了市场后会发现那个味道一般人都受不了。

《白马井——一个属于女人的鱼市》,田琦

我拍摄的习惯会有几个关键词:一个是生活的真实样本,一个是人在场景里的状态,还有一个是单一情绪或者多种情绪的混杂。我是先有触动的瞬间,之后才有镜头反映,接下来再有叙事。街拍经常会产生争议,好像拍了别人不太礼貌。我走了这么多地方,唯一被别人说“你怎么拍我?”,恰恰是在重庆,当时十八梯还没拆,我在外面拍一个理发店,店主看到门外有人拍照,不知是觉得受了冒犯还是心情不好,冲着门外就大喊。

夕阳下的伊斯坦布尔,田琦

经常有人会问我拍街拍的状态,我一般有两种拍照方式,一种会先沟通,无论在国内或国外,往往一个微笑或简单的眼神交流,让对方能明白你希望拍摄的意图,或是简单的交流后让对方照常干自己的事,我拍几张照;

另一种是在对方完全不知情的情况下进行拍摄,这两种都是摄影里的经典方法。有些人会说不应该进入到对方的角色,不应该表达出摄影师的身份,就应该偷偷地拍;有些人说应该要交流,我觉得这都不应该是某种固定范式,根据不同情况来随机应变或许是不错的选择。

车站 2014 斯里兰卡,田琦

一面自由,一面严谨

“玩”与“创作”的双线并置

“光着脚丫子走在水里,会是舒爽的,一边吆喝着,一边奔跑着,在城市的水边,或者乡野的田里,每个人都该拥有这样一种日子,带有一种自由与美好。”

说到第一次把专业和爱好联系起来,是给美国《国家地理》写一篇文章的时候。记得我们是从2007年开始教学改革,把以前的医院建筑设计改成了既有建筑的改造更新设计,这在国内属于比较早开始做厂房改造及其他城市既有建筑改造的课题。

《半城——拆迁前的十八梯》,田琦

那个时期我跑了重庆周边很多老厂区,当时看到大学城虎溪电机厂的507兵工库,它在各方面的条件都很合适,就作为课题选址,用了大概三年左右,而且当时我出的这个题还被作为了第二年REVIT杯全国大学生设计竞赛的主题。但等到第四年我们再去看的时候,发现整片三栋厂房都已经被拆掉了,在原址上修了一栋学生宿舍。

那么大的校园,在哪找不到修宿舍的地?那个厂房作为学校的运动空间或者改造后作为校园复合型公共空间都很好,可惜在当时他们没有这个意识。我们也曾建议过,但是那个时候没有话语权。为了这个课题,我们跑了很多厂子,当时那篇文章实际上就是把这些年跑的一些重庆老工业遗址做了梳理和记录,这里面也有一些数据的东西,图文并茂,但更多是希望从摄影记录的角度去给时代留下一些印迹。

《田径队的孩子们》,重庆綦江四钢厂,田琦

《板球少年》,田琦

起初,那种纯野生的状态只能叫“玩”,因为没有太多的目的,只不过是我觉得去了、看了以后需要记录。

毕竟建筑学是一门与艺术相关联的学科,我希望用更好一点的镜头语言把它记录下来,留存那一刻的记忆,这是属于玩的状态。但后面的一些带有具体想法的出行、或是或多或少与专业结合起来的拍摄,我认为可以叫做有目的性的创作。

《观音阁茶馆》,四川 彭州,田琦

《京剧票友——上台前的等待》,田琦

比如:去缅甸,去蒲甘,这里是世界上佛塔最密集的地方,是2011年美国纪录片《轮回Samsara》开篇的恢宏场景,蒲甘平原上散落着3000多座佛教寺庙,这里也是蒲甘王国的发源地,我带有目的去探索。记得从仰光到蒲甘是需要坐一整晚的大巴,但一宿夜巴的疲劳,在登上佛塔顶的那一刻,烟消云散,望着眼前十分震撼和极具冲击力的场景,只剩欣慰和满足,即便那天的日出并不完美。

《蒲甘草原上散落的佛塔》,田琦

“玩”和“创作”的底色里边,最中心的问题还是“走”。“走”是我的动作,当既定动作出现的时候,创作灵感就来了,内心也会得到满足。走了这么一趟,如果最后特别出片,我当然会觉得很开心,没有出片好像也没那么大的所谓,因为我不是靠这个吃饭,也不是要拿这几张照片去参加比赛。

摄影,不是我的专业,但是我可以以摄影和世界交流,我觉得那种状态是特别愉悦的。我不在乎这个东西成功与否,而更注重那个过程。

《乌本桥》,缅甸,田琦

骑着摩托在蒲甘的佛塔里面到处窜,这种感觉到现在回忆起来还是纯粹的放松、纯粹的自由,而且满眼都是世界文化遗产。还有一点很重要的是,我的视角和别人永远不一样,我觉得这非常关键。对了,我很喜欢的网球巨星纳达尔在今年法网夺得第22个大满贯后说的这段话——“这并非是你还需要去证明什么东西,你是否能够享受自己正在做的事情才是关键。如果你还喜欢这件事,那么就继续做下去。”

《小僧人》,蒲甘,田琦

仿佛冥冥之中

就是要用镜头与人建立一种更为温暖联系

“藏区,总是一个让你可以更加深刻的感受到自己的一个地方”。

我很少参加摄影比赛,按理说照片拍得好通常都得有所证明,但我加起来可能只参加过两到三次比赛。2004年,重庆港龙航空公司的摄影比赛我拿了一等奖,奖励是免费去香港玩了一趟。

在“远山有窑”的墙上那张藏民在夯土前面的照片,是我参加的天涯社区的一个比赛,当时得了二等奖,奖金有5000块钱。我去藏区的次数非常多,西藏去过5次,川西的藏区大概去过20次,我对藏区是比较了解的。一开始去当然是因为藏区风轻云淡,有浓烈的色彩、神性的宗教以及特色的人文吸引,无论是从游的角度还是拍的角度,都激发我浓厚的兴趣。

《喀什老城里的孩子们》,田琦

我也不太记得那一次去藏区怎么就想起跟阿坝的一个小学老师建立联系,于是提出让老师找几个相对贫困的学生,我们几个专门去一趟做个深度访谈。我用摄影比赛得到的奖金准备了10份羽绒服、书包等小孩的生活用品,把这些实物物资捐助给了各莫乡小学里相对贫困的几个孩子。过去访谈之后我被深深感动、震撼。

2014年发在微博上号召为藏区孩子捐赠的微博,图源:田琦微博

阿坝县的冬天很长,许多孩子都没有保暖的衣服过冬。我去访谈的目的是希望能用我的镜头与文字,号召一些能给更多孩子提供帮助的捐助活动,当然也希望这些孩子能够得到更多的关注。当时老师给我们找到的这几个学生,无一例外的全是单亲家庭,甚至有些房子垮掉了也没有钱修,零下的温度只能住在用彩条布搭的棚子里面,一个妈妈带着两个小孩生活,我的眼睛几次忍不住湿润。

小姑娘和奶奶住在一起,母亲患有精神病,2014,田琦

校园里中午吃饭的孩子们很多习惯了只用一支筷子,2014,田琦

陈理言迫(各莫乡村)和家人站在垮塌后的土房前,旁边临时透风的棚子让他们刚刚熬过了阿坝零下20度的寒冬,2014,田琦

回过头来看,我觉得捐助活动总体准备的还是非常好。第一,我们避免了很多问题,比如说我们没有接收现金,以免说不清楚钱的去向。第二,鉴于以前的那些捐助情况,我们没有收旧衣服,选择联系淘宝的卖家合作,所有的东西都不经过我们的手,可以去淘宝店家拍货,前提是我们已经把价格谈到特别合适了。小孩的羽绒服大概就是200元左右,书包、生活用品等等这些都是捐助者自己去选择。

后来老师给我们发过来照片,那是全校400多个孩子穿着款式统一、不同颜色的羽绒服在操场上做操的场景。那个时候,我体会到一种说不出的温暖和满足,虽然不是什么惊天动地的大事,但是我们做了这么一件事情,并且把它做成了。后来大概统计了一下数据,一共捐了有10多万的物资。

脚有残疾的9岁女孩穿上新羽绒服时的喜悦,但身后她寄宿人家的姐姐那次却没能分配到,2014,田琦

穿着羽绒服做操的孩子们,图源:微博

我特别庆幸我们做的这件算是小公益的事没有受到质疑。随着网络的普及发展,藏身屏幕背后的键盘侠也逐渐增多,随随便便就可以给你扣上莫须有的帽子,但我们没有受到这些事情困扰,因为我们很多的方法都非常合理,经得起推敲。这件事情做完以后,我自己受到了很大的触动。

那时候我经常在晚上12点之后,在特别安静的时候去写一些文字。完成文字的过程中,回忆起细节,经常被那些努力和美好触动,然后会觉得内心特别安定。所以我很庆幸在20多岁、30多岁的时候做了很多现在回想起来像是不务正业的事,但实际上,是我觉得很有满足感的事情。

阿坝藏区的夯土自主营建,2014,田琦

如今除了继续不务正业,我也做了不少设计。但我认为不应该在这个阶段就给自己贴上标签,我甚至不太同意在某个年龄段以内能反映出我是一种什么主张。身边出版社的朋友劝我出本书,不是单纯的摄影集,而是讲述每张照片背后的故事。所有我从事的职业也好,我的身份也好,经过这些年,我骨子里的那种劲儿是不变的。

亚青邬金禅林的心形觉姆岛,田琦

下中渡口,原红岩缝纫机厂的84岁老人坚持写黑板报,2015,田琦

过去的日子,会通过镜头出现在现在的日子里,也是那种真切的影像触及了我最宝贵的岁月。而建筑与镜头一样,都通过最日常的形式,反哺着“我正在经历的真实生活”。

总有一些东西是不会变的,正如“人字拖”和“牛仔裤”一样,青春时刻中的理想主义,是一种不变的、行走着的热情。而这种似乎“不务正业”不切实际的,却始终都是我的理想。

建筑档案对话现场-邵兵(左)田琦(右)

本文图片由田琦提供